パワーサプライサイズ比較表

エフェクターボードの心臓部、それはパワーサプライ!

ボードの裏に仕込めるサイズ感か?

アイソレートされているか?

なるべく安く済ませて歪みペダルが欲しい〜!

など色々な思惑があるかと思います。

でも探そうとすると商品ページを一つ一つ見比べたり、

「あなたに合った最高のパワーサプライ5選!」みたいなまとめサイトにばかり当たったり、、

違うんだよ、、

知りてえのは5選じゃねえ、、

御託を聞きてえわけでもねぇ、、

僕が欲しかったのはこの表!!

ってわけでサウンドハウスで取り扱いのパワーサプライ一覧です。

以前作成したエフェクターボードの比較表が好評なのでそちらも合わせてご覧ください。

第一に出力数、次に幅を重要視される方が多いかなと思ったので、その順番に並べています。

各情報はメーカーサイトか販売サイトから転記していますが、間違っているかもしれないので参考程度にお考えください。

結構苦労して作ったので、モデルのリンクから購入して頂くとアフィリエイト料が入って報われます。

|

メーカー |

モデル |

アイソレート |

出力合計 |

出力数 |

出力(9V) |

出力(9V以外) |

出力(AC) |

幅 mm |

奥行 mm |

高さ mm |

価格 ¥ |

|

VOODOO LAB |

フル |

1000mA |

4 |

500mAx4 |

0 |

0 |

86 |

70 |

25 |

16800 |

|

|

K.E.S |

フル |

2000mA |

5 |

500mAx4 |

500mA(9or12or18V)x1 |

0 |

80 |

80 |

25 |

9880 |

|

|

STRYMON |

フル |

- |

5 |

500mAx5 |

0 |

0 |

81 |

58 |

33 |

27800 |

|

|

フル |

- |

5 |

500mAx5 |

0 |

0 |

85 |

130 |

42 |

11880 |

||

|

MXR |

フル |

2000mA |

5 |

300mAx4 |

800mA(9or18V)x1 |

0 |

94 |

39 |

28 |

16500 |

|

|

STRYMON |

フル |

- |

5 |

500mAx3 |

500mA(9or12or18V)x2 |

0 |

107 |

55 |

32 |

31320 |

|

|

VITAL AUDIO |

フル |

2000mA |

5 |

300mAx3 |

500mA(9or12or18V)x2 |

0 |

111.5 |

60 |

21.3 |

10299 |

|

|

VOODOO LAB |

フル |

- |

5 |

100mAx3 |

400mA(9or12V)x1 100mA(18V)x1 |

0 |

124 |

86 |

44 |

19800 |

|

|

EWS |

- |

- |

6 |

100mAx5 |

9or18Vx1 |

0 |

88 |

34 |

30 |

9580 |

|

|

VOCU |

- |

- |

6 |

4 |

5-12Vx2 |

0 |

98 |

41 |

34 |

12980 |

|

|

VOCU |

- |

- |

6 |

4 |

5-12Vx2 |

0 |

98 |

41 |

34 |

12430 |

|

|

PROVIDENCE |

- |

- |

6 |

100mAx6 |

0 |

0 |

115 |

64 |

32 |

10470 |

|

|

MAXON |

x |

2000mA |

7 |

7 |

0 |

0 |

112 |

60 |

37 |

6150 |

|

|

MAXON |

- |

2000mA |

7 |

7 |

0 |

0 |

112 |

60 |

37 |

9650 |

|

|

MAXON |

- |

2000mA |

7 |

7 |

0 |

0 |

112 |

60 |

37 |

7380 |

|

|

ROWIN |

フル |

- |

8 |

300mAx8 |

0 |

0 |

95 |

37 |

35 |

4780 |

|

|

VITAL AUDIO |

フル |

2000mA |

8 |

500mAx5 |

800mA(9or12or18V)x2 |

0 |

140 |

70 |

30 |

13800 |

|

|

VOODOO LAB |

フル |

2000mA |

8 |

500mAx8 |

0 |

0 |

140 |

70 |

25 |

31900 |

|

|

VOODOO LAB |

フル |

- |

8 |

100mAx2 |

100mA(9or12V)x4 250mA(9or12V)x2 |

0 |

152 |

86 |

44 |

27800 |

|

|

CUSTOM AUIDO JAPAN |

x |

450mA |

8 |

8 |

0 |

0 |

167 |

33 |

23.3 |

7650 |

|

|

VOODOO LAB |

フル |

- |

8 |

100mAx4 400mAx2 |

400mA(9or12V)x2 |

0 |

178 |

86 |

47 |

25300 |

|

|

CUSTOM AUIDO JAPAN |

フル |

2000mA |

8 |

150mAx6 500mAx2 |

0 |

0 |

197 |

34.2 |

27 |

14200 |

|

|

フル |

- |

8 |

500mAx6 |

500mA(9or12or18V)x2 |

0 |

214 |

90 |

42 |

19800 |

||

|

K.E.S |

フル |

- |

8 |

500mAx6 |

500mA(9or12or18V)x2 |

2 |

240 |

54 |

30 |

24750 |

|

|

K.E.S |

フル |

- |

9 |

500mAx6 |

500mA(6.5-8V)x3 |

0 |

180 |

60 |

35 |

21800 |

|

|

One Control |

- |

1000mA |

10 |

8 |

18Vx2 |

0 |

92 |

38 |

36 |

10450 |

|

|

One Control |

- |

1000mA |

10 |

10 |

0 |

0 |

92.5 |

38 |

33.5 |

6380 |

|

|

Effects Bakery |

- |

- |

10 |

200mAx10 |

0 |

0 |

94 |

39 |

35 |

7080 |

|

|

MXR |

部分(9V/18V) |

2000mA |

10 |

150mAx9 |

400mA(18V)x2 |

0 |

105 |

59 |

27 |

15000 |

|

|

One Control |

フル |

- |

10 |

80mAx4 250mAx1 500mAx4 |

250mA(9-18V)x1 |

0 |

120 |

70 |

35 |

17600 |

|

|

MXR |

フル |

2000mA |

10 |

100mAx2 300mAx2 450mAx2, |

250mA(18V)x2 250mA(6-15V)x2 |

0 |

121 |

80 |

46 |

25500 |

|

|

K.E.S |

x |

- |

10 |

8 |

1000mA(12V)x1 450mA(12or24V)x1 |

0 |

147 |

75 |

22 |

11000 |

|

|

KIKUTANI |

x |

- |

10 |

100mAx7 500mAx1 |

12Vx1 18Vx1 |

0 |

152 |

51 |

35 |

3140 |

|

|

One Control |

- |

1000mA |

12 |

12 |

0 |

0 |

95 |

30 |

19.3 |

3300 |

|

|

VOCU |

部分(6/6) |

2000mA |

12 |

12 |

0 |

0 |

98 |

41 |

34 |

10538 |

|

|

VOCU |

部分(3/9) |

2000mA |

12 |

10 |

12Vx1 18Vx1 |

0 |

98 |

41 |

34 |

11550 |

|

|

VOCU |

部分(4/8) |

2000mA |

12 |

12 |

0 |

0 |

98 |

41 |

34 |

10538 |

|

|

VOCU |

部分(6/6) |

2000mA |

12 |

11 |

18Vx1 |

0 |

98 |

41 |

34 |

11550 |

|

|

フル |

- |

12 |

500mAx10 |

500mA(9or12or18V)x2 |

0 |

282 |

90 |

42 |

21300 |

||

|

VOCU |

- |

1000mA |

13 |

13 |

0 |

0 |

98 |

41 |

34 |

7810 |

|

|

VOCU |

- |

- |

13 |

11 |

12Vx1 18Vx1 |

0 |

98 |

41 |

34 |

8976 |

|

|

VITAL AUDIO |

フル |

- |

10+4 |

300mAx4 500mAx4 |

500mA(9or12or18V)x2 |

4 |

250 |

68 |

45 |

23110 |

ライブ_20240127

少し前からジャズセッションに通っている店がある。

そこではジャズ以外にも色々なジャンルのセッションイベントが開催されている。

店の周年祭の機会にそこに出入りしているバンドでのライブというわけだ。

僕の演奏は4曲。

配線誤りで音が鳴らないという凡ミスに一人焦りつつなんとか演奏開始。

まずはBlue Bossaから。

ケニー・ドーハム作曲のラテンなナンバーだ。

メロディは哀愁系だが原曲はなかなかノった演奏ですなぁ。

アドリブが単調になりがちで少し苦手意識がある。

テーマにある程度引っ張られた方が良い旋律が弾けるのかもしれないなと常々思いつつも、本番ではすっかり忘れて結局何を弾いたかは覚えていない笑

次はJust the two of usでこちらはジャズ枠ではないような気がしますが好きな曲の一つ。

いわゆる丸サ進行というやつで同コード進行の人気曲は数知れず。

この曲だけはレスリーシミュをペダルで掛けて、大部分はペンタで乗り切る非ジャズ路線で挑んだ。

3曲目はI'll close my eyes。アイクロと略すことが多い。

最後はThe days of wine and roses。こちらは酒バラだ。

この2曲は似かよっているので、前者は速め後者は遅めとテンポに差をつけて演奏した。

ゆったりと弾く酒バラはいいね。

これにて本日の綱渡りは終了。

出番が頭のほうだったので後は飲みながら人様の演奏を楽しむだけで気が楽だ。

CasinoでBeatlesを歌うダンディな親父さんやら、OasisのWonderwallを大人なアレンジで歌い上げるお姉様バンド、他にはファンク系のバンドや椎名林檎を歌っている女性Voもいた。

色々なバンドが出演していたが、やはり店のカラーもあってか基本は大人好みのサウンドだ。

そんな中に好みの音でエレベを鳴らしている方がいらっしゃった。

使用ベースを伺うとFenderのマーカス・ミラーモデルのジャズべだそうな。

良く抜ける良い音だったな。

ビンテージラップスチールのギターケース修理

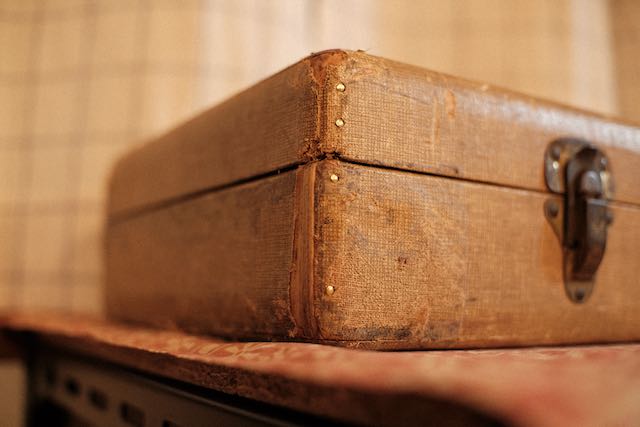

1950年代の代物なので製造から60〜70年は経過していることになる。

実にロマン溢れる佇まいだ。

開腹したところおそらくフルオリジナルで状態もサウンドも良い。

ただ付属のケースが問題である。

この年代だと致し方ないことだが外周はがっちりとガムテープで補強されている。

剥がすとご覧の通りの有様だ。

他に問題点としては樹脂製の持ち手が破断していた(↑の画像はすでに修繕済み)

またネックを固定する枕が欠品しているので内部でギターが動き放題の状態である。

今回はこのケースを修理した。

早速だが修復後の姿である。

多くの接合部は剥がれており箱の形を保つことができていなかったので、釘で接合し直した。

ひたすらドリルで下穴を開けて釘を打ち込んでいく。

オリジナルにはない釘頭が外面に露出する形になった。

真鍮の風合いが雰囲気と合うので気に入っている。

また接合部の木部の欠けは埋木で補修した。

もとはまっさらだがコーヒーの粉で煮込んだ木片は古色を帯びた色合いになる(芋けんぴみたいだ

破断した樹脂製の持ち手については部品が欠品していたのでレザークラフトで製作し直した。

レザーは父の趣味である。

良い感じにチープで古めかしくケースに似合ったものを拵えてくれた。

欠品していたヘッドレストも1から製作した。

渋谷のTOAという布屋でなかなか近い色合い風合いのビロードを見つけることができた。

木を切り、布を貼り付けていく。

こういう作業は一度ではうまくいかないので何度か試行錯誤が必要だ。

木と布の接着にはカネスチックという接着剤を使用した。

パッケージがレトロだ。

楽器がぴったりと収まった瞬間は気持ちが良い。

ギターを納めた全体像はこんな感じ。

元々は裏蓋が途中で止まらず、ぺたんと180度あちら側に倒れてしまうひどい状態だった。

ばっちりと楽器ケースとして機能するように修復が完了した。

いくらか練習したらこのケースを片手にブルースセッションに乗り込むつもりだ。

ラテンセッション〜たこ焼きで福男〜

ひょんなことからラテンセッションに参加させてもらっている。

昨晩が新年一発目のセッションだった。

基本的には打楽器系と管楽器系の参加者が多い。

ギターはほぼほぼ来ないのでつまりは弾き放題である。

演奏曲はだいたい固定だが、居合わせたメンバーによって演奏の雰囲気が変わるのはやはりセッションの醍醐味だ。

昨日は(僕はなんちゃってだけど)本格的な方の参加が多くて終始良い演奏だったように思う。

曲目はObsession、Oye como va、Como fueのようなラテン曲に、昭和歌謡のラテンアレンジが定番だ。

これまで殆ど触れてこなかった音楽だが何度か演奏するうちにだいぶと馴染んできた。

キューバ&ラテン系はギターの良い演奏も多くちょっと深掘りして色々と聴いてみたい気分になっている。

昨日は新年会も兼ねてたこ焼きが振舞われた。

中には何やら激辛唐辛子入りがあるらしく当たれば福男ということだ。

一周目、あたり!

激辛だ。

二周目、またまたあたり!

今年はいいことありそうです(ちょっとお腹をこわしましたが、、

MOJA CABLE

カールコードは格好が良い。

昭和世代には黒電話の受話器から伸びているあれ。

ギタリスト的にはJimi Hendrixのギターから伸びているあれである。

クルクルとコイル状に巻いたケーブルで、英語ではcoil cableと呼ぶ。

ストレートケーブルが多数の現代ギターシーンでは、カールコードは懐古的な代物だろう。

チープで粗野なイメージを持たれる方も多いかもしれない。

かくいう僕も先の年末にアメリカ製のビンテージラップスチールを手に入れたことで、俄然懐古趣味が盛り上がってしまったのである。

年明けの御茶ノ水をぶらぶらと冷やかしながら目当ての楽器屋で入手した。

香川のFurious Note Guitarで製作されているMoja Cableである。

真っ赤なケーブルだ。

手に持つとコイルがばるんばるんと震えるような感触。

ストレートケーブルにはない重量感が感じられてなかなか良い気分である。

ところで一般的にシールドは短ければ短いほど音質の劣化を免れる。

カールコードはその巻きの分だけ全長が伸びるわけで音質的には不利だ。

まぁその劣化(所謂ハイ落ち)が往年のサウンドに貢献しているという話もよく聞くところである。

Moja Cableはコイルを縮めた状態でこそ2m程度の短さだが、説明書きによると全長は7.5mもの長さになる。

それではさぞや劣化が、、と半ば諦め半ば期待して弾いてみる。

不思議なことに予想を裏切るクリアで太い出音で満足できた。

プラグはswitchcraftにハンダはkester44という、いわば定番な組み合わせだがどこかに製作者によるマジックがあるのだろう。

パッケージには「赤いカールコードって最高にかっこよくないっすか?」と書かれていた。

赤いカールコードは最高に格好良い。同意だ。

まぁ、さすがにロックすぎる見た目なのでジャズのセッションには持っていかない(多分ね)

ただ音質的には十分にいけると思う。

ブルースやらラテン系ならサウンド、ルックスともに持ってこいだ。

Strymon DECO + Expression Pedal

Jim DunlopのDVP4というボリュームペダルを愛用している。

持ち運びやすい小型ペダルの選択肢はいくつかあるが、その中からバランスの良いものを選んだ。

専らシンプルなボリュームペダルとしての使用だが、そういえばエクスプレッションペダルとしても使えるらしい。

ところで僕のメインボードの最後段にはStrymonのDECOを置いている。

サウンドに懐かしさのあるサチュレーションとテープディレイで軽く味付けする役割だ。

こいつにはVolumeノブがあるので全体の音量調整にも使える。

DECOもmidiペダルの代表選手のようなStrymon製だ。

例には漏れず、エクスプレッションペダルでのノブ操作はお手のものだ。

DECOのスイッチを同時に長押しするとLEDが緑に点滅する。

ペダルをヒール側に倒して、Volumeノブを0位置にセット。

続いてトゥ側に倒して、良い具合の位置にVolノブをセットすれば完了だ。

ペダルを踏み込んでみるとなるほど音量が変わる。

ただ違和感がある。

ヒールからトゥに少し倒しただけで音量がガクッと大きく上がってしまう。

これはDVP4のカーブの仕様なのか?

それともDECOの設定を間違えいてるのか?

色々と勘繰って調べてみるもなかなか分からない。

ひとまずDVP4の裏蓋を開けてみる。

Expモードにはなっているし、midi信号の可変幅を変えるTrimも0-127に設定されているようだ。

おや?Tip-RingのdipスイッチがRingになっているぞ。

マニュアルにはTipが工場出荷時のデフォルト設定とあった。

こいつをTipにセットし直してみる。

ヒールからトゥへ踏み込むと滑らかに音量が上がっていくことを確認できた。

これでボリュームペダルにありがちな音質劣化とも無縁だ。

ちなみにDECOのDoubletracker側をペダル操作すると、キュルキュルと狂ったテープのような音が鳴らせて実用性は兎も角として楽しい。

一台のエクスプレッションペダルで、複数ノブ操作を切り替えられると便利だが可能なのだろうか。

ひとまず本日はここまで。

Maxon GE-601

年明け早々、Maxonの古いペダルの出物がある。

フェーダーが並んだ青いイコライザーだ。

そんなものを買う予定はなかったのだが、Jeff Parkerのボードに載っていたことをふと思い出してしまい、気がついたら手元に届いていた。

Jeff Parker、、僕には彼のトーンが心地よい。

CrowtherのHot Cakeを足元に置いているのは元はと言えば彼の真似だ(Verが違うけど、、)

EHXのFreezeもそうだ(これもSuperegoという後継ペダル、、)

目下オーダー中の薄胴フルアコだって少しは影響されている(彼は335で僕のは330タイプ、、)

ん、なんだかどれもこれもストレートな真似ではなくちょっとずつずれているなあ。

そして今回のGE-601も例に漏れずである。

どちらも同じMaxon GE-601だが見た目からして異なる。

彼のものは凹凸のない直方体に一般的な丸型のフットスイッチだ。

対して僕が手に入れたのはスイッチが四角の所謂キャラメル型で、フェーダー部が一段下に落とし込まれた筐体である。

どうやら前者がリイシュー、後者が80年代のオリジナルのようだ。

両者の音色の違いは比較できないが、オリジナル版を使った感想。

まず音が太いのが嬉しい。

そして各フェーダーの掛かりが良好だ。

モコモコとくぐもったサウンドから、高域がパキッと立った音色まで直感的に操作できる。

僕の愛用アンプはPrinceton Reverbで、こいつにはMidノブがない。

足元にこのGE-601を置くことでより好みの音作りが可能になった。

出先で演奏する際にも手早く狙ったトーン調整に一役買ってくれそうだ。

ジャズギター勉強会11&12

Fenderが抽選販売の件で炎上してましたね。

あれはしょうがないかな〜・・・

ネット抽選を申し込んだので当たったらCoodercasterに改造するんだ。。。!

--

第11,12回の勉強会はAll the things you areに取り組みました。

チャーリー・パーカーのちょっと不気味な(?)イントロから始まるのが定番ですが、元ネタはラフマニノフらしいですね。驚き!

--

なんとかペンタで乗り切りたい話

け「これってもとは劇か何かの曲らしいですよ」

さ「へぇ〜。転調がやたらと多いですよね。ドラマチックな展開ってことかな。」

け「今までの曲と違ってペンタで逃げれん。。!」

さ「ペンタで乗り切ろうと思っても転調ポイントでキーの切り替えが必要ですよね。」

け「それって結局はコードを追えないとどうにもなりませんな。。。」

・・・というわけで解釈START!!

--

調号から判断できるキーはAbです。

ただこれまで取り組んだ曲とは違って転調がとても多い。

そこをうまく把握できるかがポイントかなと思いました。

--

まずAパート。

Abキーから始まってFly meの冒頭のように進行します。

6小節目ではCmの2-5になるも7,8小節目はCMに着地というよく分からない(=宇田本に未掲載の)展開です。

ここはマイナー2-5とCメジャースケールを弾き分けると良さそう。なんというかメジャーでふわ〜っと開放的になる感じです。

--

BパートはキーがEbに転調していますがAパートと同進行ですね。

--

Cパートの冒頭4小節は、Bパートの最後の小節のGMから続きKey=Gの2-5-1です。

5〜6小節はEmの2-5からのEMに着地。この動きはAパートでも登場しました。

最後のC7はDパートのFm7に対するドミナントになっています(ここでオルタード!

--

DパートはAパートと同進行と思いきや、6小節目から変化してベース音が半音ずつ下がっていくような進行になります。

6小節目のDbm7はサブドミナントマイナーなのでDbドリアンでOK。

8小節目のBdim7は前後小節のCm7とBbm7を繋ぐパッシングディミニッシュ。

ソロではF7とありますが、この場合は後小説のBbm7へ続くドミナントと解釈します。

最終段は2-5-1でキーであるAbに綺麗に着地します。

--

あ、まいどのことですが素人解釈なので鵜呑みにしないでくださいね(^人^)

今回は特に。。。

--

ジャズらしいソロにならない話

け「コードトーンは意識してるけどなかなかジャズっぽくならへんな〜」

さ「なんか半音でうろうろするとジャズっぽくないですか?」

け「あと3度を狙うってよく言いますよね」

さ「前小節の最後の方で周りをウロチョロして、小節の頭で3度にたどり着くとジャズっすね(雑」

け「あ〜、確かにジャズだ(雑」

・・・ウロチョロすればジャズ!(雑

--

以上!この曲は背伸びして選んでみたら案の定大変でした!

次回はジャズの定番Fブルース。

Now's the timeに挑戦します。

ジャズギター勉強会9

先週に引き続き今週も台風!ひどすぎる〜

--

第9回目の勉強会でした。

今回は枯葉の解釈&セッションに取り組みました。

まずはKさんと黒本を眺めながら解釈に挑みます。

①キー

調号がb2つなのでキーはBb、あるいは平行調のGmだと分かります。

bの調号はCを基準にbが1つ増えるたびに4度進行すると考えると分かりやすいですね。

b0→C

b1→F

b2→Bb

b3→Eb

右から2番目のbがついている音という見分け方もありました。

bが2つの場合、一番右のbはEb、次のbはBbなのでキーはBbですね。

平行調についてちょっと混乱があったので補足すると、

メジャーに対する6度マイナーが平行調になります。

CメジャーとAマイナーをセットで把握している方は多いかな?

この2つの関係が平行調です。

逆にAマイナーから見ると3度のメジャーがCメジャーですね。

②2つの2-5-1

枯葉をおおまかに捉えると2つの2-5-1の繰り返しです。

1つ目は1〜3小節の

Cm7|F7|BbM7

これはBbMキーの2-5-1です。

2つ目は5〜8小節の

Am7b5|D7|Gm

これはGmキーの2-5-1です。

つまりBbのメジャー2-5-1とGmのマイナー2-5-1という、

平行調の関係の2つの2-5-1を行ったり来たりしているわけですね。

③Cパート

Cパートは2-5-1から少し変化があります。

まずは3〜4小節目に速いコードチェンジが登場します。

Gm7 C7 | Fm7 Bb7

On the Sunny Side of the StreetのAの8小節目と同じ進行ですね。

(FMに向かう)2-5 | (EbMに向かう)2-5

と2-5進行が連続して下っていく形です。

黒本ではこの部分がADLIBという記載で以下の進行となっています。

Gm7 Gb7 | Fm7 E7

2つの進行を見比べると

C7→Gb7

Bb7→E7

に変化していることが分かります。

ここで変化が可能なのはC7とGb7は裏コードの関係にあるためです。

ギターは裏コードを形で把握しやすい楽器です。

6弦ルートのC7と5弦ルートのGb7はルートが違うだけですよね。

C7 Gb7

ーー ーー

ーー ーー

ー○ ー○

○ー ○ー

ーー ー◉

◉ー ーー

この形を覚えておくと裏コードの把握が簡単ですね〜。

次に5小節目のEb7です。

ここが一番謎でしたがこれも裏コードで考えてみました。

Eb7の裏コードはA7です。

A7 | D7 という進行は7を4度進行で連続させるダブルドミナントという手法ですね。

もともとはA7 | D7 だったところをEb7 | D7に置き換えたという解釈です。

--

「裏コードって何に使えるんですか?」

「コードの置き換えができますね」

「いや、そのままですな〜」

「例えばF7ってとこを、F7 B7みたいに割って弾けます」

「お、なるほど〜」

--

③ハーモニックマイナー

「Am7b5 | D7 | Gm ってなんでDm7じゃなくてD7なんでしょうか?

GmのダイアトニックコードだとDm7ですよね。」

ナチュラルマイナーのダイアトニックに合わせてコード進行を作ることよりも、

D7 | Gm のドミナントモーションを重視したからってことですかね。

ジャズはめちゃめちゃドミナントモーションしたいからダイアトニックコードのルールを破ってるみたいな感じ、、?

Dm7をD7に変えることで生まれたスケールがあります。

それがハーモニックマイナースケールです。

Cmキーで考えると

ナチュラルマイナー:ドレミbファソラbシb

ハーモニックマイナー:ドレミbファソラbシ

2つを比べると7度がbしているかどうかの違いです。

Cナチュラルマイナーの5番目のコードはGm7で、これをG7に変えるにはb3度のBbをBに変える必要があります。

この音の変化がつまりナチュラルマイナー→ハーモニックマイナーということですね。

--

セッション!

これまでやったFly me、On the sunny sideと違って、かなりしっとりとした雰囲気に。

もう秋ですねえ。。

エンディングはお決まりの

Eb7 | D7 | Gm7 C7 | Fm7 Bb7

Eb7 | D7 | Gm7 C7 | Fm7 Bb7

Eb7 | D7 | Gm7

って感じに決めました。

さて来週はメジャー/マイナーの2-5フレーズを仕込んでセッション練習です!

ジャズギター勉強会8

超大型の台風がやってきています。とんでもない雨だ〜。

--

勉強会は第8回です。

今回は座学中心のこれまでと違い実践編。

勉強してきた2曲をセッションしまくりました。

①On the sunny side of the street(Kさんテーマ)

Kさんがテーマを練習してきてくださったのでぶっつけで合わせてみました。

最後までいい感じに走り切れました♪

テーマが弾けるとソロも良くなりますよね。

コードと睨めっこしていると記号的に捉えがちだけどテーマの雰囲気は大事にしたいな〜。

②On the sunny side of the street(さくテーマ)

個人的にはテーマがガタガタでしたがこちらもなんとか。

エンディングでこけました(^^;;

テーマを取る人がエンディングの意志を強く伝える弾き方をしないといけないですね。

例えばこの曲だと逆順で終わろうと示し合わせていたので、

Dm7 | G7 が終わったらEm7のコードを突っ込むことで伴奏者を引っ張るみたいな。

③Fly me to the moon(Kさんテーマ)

こちらもKさんが初のテーマを弾いてくれました。

4バースをやってから後テーマで〆るわけですが、

一般的に後テーマって前テーマに比べてこけがちじゃないでしょうか。

特に4バースでちょっとトチった時なんかは焦りで、

うまくいったときも安堵感で気が抜けてか、

な〜んかすっかり忘れちゃうことが多い気がします。

④Fly me to the moon(さくテーマ)

こちらもエンディングが課題です。

ほんとにグダることが多いので集中的に練習しないとな。。

--

さく「ソロを終わるときは分かりやすく終わった方がいいですよ〜」

Kさん「OK!」

♪ ♪ ♪ 演奏 ♪ ♪ ♪

Kさん「あ〜、そもそもどこが終わりかが分かってないからかぁ。

さくさんのバッキングが始まって初めて交代って気付いてますわ。」

--

これ、多分あるあるですね〜。

ソロの交代もだし、4バースでのチェンジも同じです。

コードに基づいたソロを弾けるようになれば、

自分がリードシートのどこにいるのかが常に分かるようになって、

そうすればちゃんと相手にソロを渡せると思います。

特にネットセッションは目配せができないので演奏での意志表示が大事。

具体的にはギリギリまで弾かずにとっとと弾くのをやめて黙るが吉、、笑

--

演奏するのはやっぱり楽しい〜!ですね。

あっという間の一時間でした。

セッションは勉強会とは別に時間を設けて定期的にやることにしました。

当面の勉強会はスタンダードを解釈してレパートリーの増強をはかります。

次回は枯葉!脱Cメジャーキー!

ジャズギター勉強会7

これまでの勉強会で「やっぱり指板を覚えないとなんともならへんな〜」と痛感しています。

というわけでエクセルでパパッとツールを作ってみました。

単純ですが反射神経トレーニング的に案外使えると思います。

誰でも無料で使えますのでぜひ!

さて勉強会は第7回!

今回からは課題曲形式で解釈+セッションで進めていきます。

課題曲はOn the sunny side of the street(明るい表通りで)です。

陽気で良い曲ですよね。

■解釈

--A

①:C6 | E7 | FM7 | Bm7b5 E7

②:Am7 | D7 | Dm7 G7 | Em7 A7 Dm7 G7

③:C6 | E7 | FM7 | Bm7b5 E7

④:Am7 | D7 | Dm7 G7 | C6

--B

⑤:Gm7 | C7 | FM7 | FM7

⑥:Am7 | D7 | Dm7 | G7

--A'

⑦:C6 | E7 | FM7 | Bm7b5 E7

⑧:Am7 | D7 | Dm7 G7 | C6 G7

Key C

①-1:CM7の代わり

①-2:Eオルタード

①-4:Am7への2-5

②-2:II7 Dリディアンセブンス

②-3:2-5

②-4:3-6-2-5

⑤-1〜4:Key Fの2-5-1 Dmペンタでも可

◾️セッション

初合わせですがなんとか乗り切れました。

慣れない曲だとフォーバースで見失いやすいなぁ。

「演奏中何考えて弾いてます?」

「うーん、ほとんどコードの形ですね。そこにテンションを肉付けしてます。」

「ジプシージャズぽい感じがありますね。アコギだからかな?」

「それもありますが手癖ですね。フレーズの頭にハンマリングとプリングオフで三連の短い助走みたいなのを付けたり、あとはコードトーンアルペジオでバーっと弾くことが多いです、ジプシーは。」

あとはエンディングで逆循環進行を入れる練習をしました。

このへんも教本にばっちり記載があり助かりました。

Dm7 G7 | C6

で終わるところを

Dm7 G7 | Em7 A7 | Dm7 G7 | Em7 A7

Dm7 G7 | Em7 A7 | Dm7 G7 | C6

という感じで3625でグルグルと引き伸ばして終わります。

--

次回はフライミーとサニーサイドを引き続き深堀りです。

最初のうちはフレーズをいくつか仕込んでおいてそこだけはきっちり弾くってのもありですね〜。

ジャズギター勉強会6

最近凝っていたエレガットボードがひとまず完成。

だいたい満足のいく音が出るようになり嬉しい限りです。

ボードの話は別の機会に回しまして、本日は週に一度のジャズギター勉強会でした。

いつものように教本は宇田さんの「3年後にジャズギターが弾ける練習法」です。

今回はLESSON15:テンションコード&16:コンピングを勉強しました。

■テンション・コード

コードはコードトーンで構成されます。

CM7:C, E, G, B

例えばCM7にDをテンションとして加えることができます。

CM7(9):C, E, G, B + D

テンションには以下の種類があります。

9th系:b9, 9, #9

11th系:11, #11

13th系:b13, 13

コード毎に使えるテンションと使えないテンションがあります。

Key CのIM7であるCM7だと使える音は、

C, D, E, F, G, A, B

これはつまりイオニアンスケールです。

この中でコードトーンは

C, E, G, B

残る音がテンションです。

D, F, A

これらのテンションをCを基準に度数で表すと、

D = 9th、F = 11th、A = 13th

ただし11thであるFの音はCM7のコードトーンであるEの半音上に当たります。

コードトーンの半音上にある音は、コード上で弾くと不協和な響きとなります。

この音は基本的には避けるべき音、つまりアボイドノートです。

この他、コードトーンの3rdとトライトーンを構成する音もアボイドです。

Bm7(b5):B, D, F, A

Eフリジアン:B, C, D, E, F, G, A

テンション:C, E, G

b13thであるGはBm7(b5)のm3度であるDに対してトライトーンに当たるためアボイドです。

いやぁ。。これは。。

う〜ん、むずいすね。。

Key CにおいてDm7を見たときに

・Dm7のコードトーンがD, F, A, Cであること

・Dm7でE, G, Bがテンションとして使えること

・DドリアンがD, E, F, G, A, B, Cであること

・Key CがCMスケールで成り立っていること

これらが指板上に同時に見えることがポイントなのかな〜という話をしました。

加えてアボイドノートですね。

■コンピング

要はバッキングですよね。

がっつりバッキングというより、例えばベースがいる時に中音域〜高音域でッチャッチャッみたいなバッキングすね。

まぁやってみましょうか。

というわけで課題のコード進行に合わせてコンピング演奏。

けっこう難しいすね。。

リズムを良いところにいれるのが難しいです。

あとはさっきのテンションをうまく入れられるとよさそうですね。

テンションを含めたコードのバリエーションを増やせば手数が増えるってことですね。

みたいな感じでここはサラッと終わりました。

というかここは奥深すぎてサラッと終わらざるをえないなぁ。

■Fly meをやっつけるために持っている武器一覧

・ソロ編

Amペンタスケール

C△スケール

コードトーン

モードスケール(コードトーン+テンション)

2-5-1の5でオルタード(G7)

アボイドノートを避ける

・バッキング編

四つ切り

ウォーキングベース(ルートに半音で迫る、スケールトーンで迫る)

テンションコード

コンピング

これにて教本は完了です。

次回からは教本で学んだ知識を曲で実践。

これまでにやってきたFly me to the moonに加えてOn the sunnyside of the streetを課題曲にしました。

解釈と演奏をやっていく予定です。

がんばろ〜

ジャズギター勉強会5

リペアに出していたギターが帰ってきました。

戦前のアーチトップは他の楽器にはない味わいで渋いです。

さて今回の勉強会も教本は宇田さんの「3年後にジャズギターが弾ける練習法」

↓Amazonアフィリエイトリンクからジャンプしてご購入頂けると嬉しいです

前回のLESSON13のノンダイアトニックコードの会でやり残してたII7コードについて勉強しました。

■II7

IM7→II7→IIm7

と進行する時のII7ですが、リディアン7thスケールが使えます。

リディアン7thを捉える方法について

①リディアンの7度がフラット

リディアン7thというスケール名に沿う捉え方だと思います

リディアン:ド・レ・ミ・ファ#・ソ・ラ・シ

リディ7th:ド・レ・ミ・ファ#・ソ・ラ・シb

②ミクソリディアンの4度がシャープ

7thといえばミクソ!から考えた捉え方

ミクソ:ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シb

リディ7th:ド・レ・ミ・ファ#・ソ・ラ・シb

③メロディックマイナーの4度スタート

メロディックマイナーの派生スケールと捉える方法

メロm:ソ・ラ・シb・ド・レ・ミ・ファ#

リディ7th:ド・レ・ミ・ファ#・ソ・ラ・シb

ここでは

「CM7→D7→Dm7の時はAmペンタで乗り切れそうですね〜」

「D7の特徴的な音であるファ#は入れたいっすね」

「ただペンタで乗り切っちゃうとコード感が薄くなりますなあ」

「ジャズならコード毎に切り替えられるようにしたほうがよさそうですな、ふむふむ」

みたいな会話をしました。

しかし実際D7上でDのリディアン7thを弾いてみるとなかなか不思議な響きになりますね。

ちょっと慣れというかコツが必要な気がしました。

■コード進行分析

II7に加えて前回習ったサブドミナント・マイナー、セカンダリー・ドミナントの登場するコード進行分析をしました。

「サブドミナント・マイナーってドミナント・モーションを無理やり作るやつでしたっけ?」

「あ、そうか。サブドミナント・マイナーは同主調の四度と七度のコードを置き換えられるやつですね」

「CメジャーでいうとFM7→Fm7、Bm7b5→Bb7にですね」

「これって一時的にCマイナーの世界に飛んでるってことですよね」

「だったらCmペンタが弾けるのでは???」

「やってみましょう」

CM7 | Fm7 の伴奏の CM7でAmペンタ、Fm7でCmペンタを弾いてみると・・・

「おぉ〜」

「なんかいけますね。」

その場で音を鳴らして実験する感じが楽しくて勉強会の醍醐味ですね。

■セッション(Fly me to the moon)

これまでは四つ切りのバッキングでしたがウォーキングベースでの伴奏に挑戦しました。

基本は次のコードのルートに目掛けてどうベース音を動いていくか。

半音で迫るか、各コードのスケールトーンで迫るのが定石なんですかね。

ウォーキングするとグッと二人の演奏の絡みが増える感じでデュオにはいいですね。

楽しかったです。

■Fly meをやっつけるために持っている武器一覧

・ソロ編

Amペンタスケール

C△スケール

コードトーン

モードスケール(コードトーン+テンション)

2-5-1の5でオルタード(G7)

・バッキング編

四つ切り

ウォーキングベース(ルートに半音で迫る、スケールトーンで迫る)

ジャズギター勉強会4

お盆明け!

週一でSyncroomで開催しているジャズギター勉強会も4回目を迎えました。

今回は教本「3年後にジャズギターが弾ける練習法」の

LESSON12:曲を分析しよう①ダイアトニック・コード編

LESSON13:曲を分析しよう②ノンダイアトニック・コード編

に取り組みました。

今日はがっつり座学ですね・・・!

■キー判別

いくつか方法があります。

①調号の数

調号なし→Key C

♯が1つ→Key G ♯が2つ→Key D ・・・

♭が1つ→Key F ♭が2つ→Key B♭ ・・・

♯が増える毎に五度圏を時計回りに進んだキーになります。

C→G→D→A→E→B→F#→C#

4度上に進行する規則的な動きなのでギターの5、6弦を想像すると把握しやすい。

5-3F→6-3F→5-5F→6-5F→5-7F→6-7F→・・・

その逆で♭は増える毎に五度圏を半時計回りに進んだキーになります。

C→F→B♭→E♭→E♭→D♭→G♭→C♭

こちらも4度下に進行する規則的な動きです。

6-8F→5-8F→6-6F→5-6F→6-4F→5-4F→・・・

②調号(裏技)

簡単に見つけられる裏技があります

・♯系:最後に♯が付く音の全音上がキー

例えば♯が3つ付く場合、最後の♯はGの音に付きます。

Gの1音上なのでKey Aです。

最後の♯ = 楽譜上一番右端に書いている♯です。

・♭系:最後の1つ手前の♭が付く音の半音下がキー

例えば♭が3つ付く場合、最後の1つ手前の♭はEの音につきます。

Eの半音下なのでKey E♭です。

③コード進行

コード進行を見てどのキーのダイアトニックコードで構成されているかを考えます。

ポイント1:V7を探す。

V7はダイアトニックコードに1つしかない。

その次にI△7があればその音がキーかも?

ポイント2:VIIm7(♭5)を探す。

こちらもダイアトニックコードに一つしかないので目印になり易い。

実際の曲ではノン・ダイアトニックコードで7thコードが頻出したり、転調が多かったりなので多角的な推理が必要です。

■平行調

CメジャースケールとAナチュラルマイナースケールは同じ音を使っています。

C△:ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ

Am:ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ

この2つは平行調の関係にあります。

言い換えるとIメジャーとVIマイナーは平行調の関係。

上のスケールと同じ関係がダイアトニックコードにも成り立ちます。

メジャー:I△7、IIm7、IIIm7、IV△7、V7、VIm7、VIIm7(♭5)

マイナー:Im7、IIm7(♭5)、III△7、VIm7、Vm7、VI△7、VII7

メジャーのVIm7をスタート地点としたダイアトニックコードがマイナーのダイアトニックコードになります。

■同主調

CメジャーキーとCナチュラルマイナーキーは同主調の関係にあります。

メジャー:C△7、Dm7、Em7、F△7、G7、Am7、Bm7(♭5)

マイナー:Cm7、Dm7(♭5)、E△7、Fm7、Gm7、A△7、B7

「使い所がよくわかりませんね、、」って話をしていたら早速次のサブドミナント・マイナーで登場しました。

■サブドミナント・マイナー

メジャーダイアトニックコードで構成されている曲にVIm7とVII7を突っ込めます。

つまり同主調のIVm7、VII7を借りてきてサブドミナント・マイナーとして使えるということです。

このサブドミナント・マイナーの次はトニックコードが続きます。

というところで、サブドミナントとかトニックってそういえばなんじゃ?

という話になったので↓です

コードにはそれぞれ役割があります。

その役割がトニック、ドミナント、サブドミナントでこんなキャラです。

SD(サブドミナント):ちょい不安定、職場、導入

D(ドミナント):不安定、帰りの飲み屋、展開

T(トニック):安定、家、オチ

コード進行の基本は

SD→D→T

で安定感びみょ〜な状態から不安定になって安定に着地します。

職場でだらだら仕事して、帰りの飲み屋でおもろい話して、家で寝るみたいな(違うか?

ダイアトニックコードの役割は以下です。

I△7:T

IIm7:SD

IIIm7:T

IV△7:SD

V7:D

VIm7:T

VIIm7(♭5):D

トニックとはいってもKey CのEm7で終わると後に続けたくなりますなぁ、、なんて話もしました。このへんは今の所、謎。

2-5-1のドミナント・モーション(5-1)がジャズの肝!

ってことでダイアトニックコード外のコードも使ってモーションかけまくろうということだと思います。

課題曲にしているFly meでは

①4小節目のC7がF△7に向かうSec D

②7小節目のE7がAm7に向かうSec D

③8小節目のA7がDm7に向かうSec D

で、いずれもオルタードスケールが弾けます。

ノンダイアトニックコードなのでCメジャースケールやAmペンタだとハズレの音を弾くことがあります。

座学ばかりでめちゃくちゃ長い〜!

最後に武器コーナー。

■Fly meをやっつけるために持っている武器一覧

Amペンタスケール

C△スケール

コードトーン

モードスケール(コードトーン+テンション)

2-5-1の5でオルタード(G7)

エフェクターボード、ペダルボードサイズ比較表

自分が欲しいエフェクターボードのサイズってありますよね。

でも探そうとすると商品ページを一つ一つ見比べたり、

「エフェクターボードの選び方!・・・最高のボード5選!」みたいなまとめサイトにばかり当たったり、、

僕が欲しかったのはこの表!!

サウンドハウスで取り扱いのペダルボード一覧です。

ボード選びはまず行数を決めて、次に幅を決めるという方が多いかと思ったので、その順番に並べています。

各数値はメーカーサイトか販売サイトから転記していますが、間違っているかもしれないので参考程度にお考えください。

結構苦労して作ったので、モデルのリンクから購入して頂くとアフィリエイト料が入って報われます。

|

メーカー |

モデル |

行数(1行=120mm) |

幅 mm |

奥行 mm |

高さ mm |

重さ g |

価格 ¥ |

|

MOOER |

0.5 |

355 |

99 |

24 |

- |

4660 |

|

|

ROCKBOARD |

1 |

318 |

142 |

35-58 |

500 |

8800 |

|

|

PEDALTRAIN |

1 |

355 |

140 |

35 |

300 |

6580 |

|

|

MONO |

1 |

356 |

145 |

38 |

460 |

13800 |

|

|

VOODOO LAB |

1 |

368 |

165 |

- |

640 |

15400 |

|

|

PEDALTRAIN |

1 |

457 |

127 |

35 |

300 |

6980 |

|

|

MONO |

1 |

457 |

145 |

38 |

560 |

16800 |

|

|

ROCKBOARD |

1 |

470 |

142 |

35-58 |

700 |

10450 |

|

|

ON STAGE STANDS |

1 |

476 |

152 |

|

1250 |

7780 |

|

|

PALMER |

1 |

510 |

145 |

43 |

|

6545 |

|

|

TRIBUTARY |

1 |

520 |

130 |

22 |

1450 |

18150 |

|

|

ROCKBOARD |

1 |

622 |

142 |

35-58 |

900 |

13200 |

|

|

PEDALTRAIN |

1 |

711 |

140 |

35 |

400 |

12100 |

|

|

DADDARIO |

1 |

356-659 |

149 |

65 |

- |

12800 |

|

|

PEDALTRAIN |

1.5 |

406 |

203 |

35 |

580 |

6980 |

|

|

PLAYTECH |

1.5 |

408 |

203 |

70 |

|

4980 |

|

|

ROCKBOARD |

1.5 |

442 |

236 |

37-71 |

950 |

15400 |

|

|

VOODOO LAB |

1.5 |

457 |

197 |

- |

1180 |

18500 |

|

|

ON STAGE STANDS |

1.5 |

474 |

228 |

|

|

12800 |

|

|

PEDALTRAIN |

1.5 |

508 |

203 |

35 |

760 |

8100 |

|

|

ROCKBOARD |

1.5 |

522 |

236 |

37-71 |

1200 |

16500 |

|

|

ROCKBOARD |

1.5 |

598 |

236 |

37-71 |

1300 |

18150 |

|

|

PEDALTRAIN |

1.5 |

610 |

203 |

35 |

900 |

10450 |

|

|

PEDALTRAIN |

METRO MAX |

1.5 |

711 |

203 |

? |

? |

- |

|

PEDALTRAIN |

2.5 |

457 |

317 |

89 |

1180 |

11800 |

|

|

2.5 |

457 |

325 |

75 |

1700 |

12375 |

||

|

MONO |

2.5 |

457 |

312 |

94 |

1250 |

21800 |

|

|

ROCKBOARD |

2.5 |

470 |

330 |

37-71 |

1500 |

20900 |

|

|

PEDALTRAIN |

2.5 |

558 |

317 |

89 |

1360 |

13800 |

|

|

VOODOO LAB |

2.5 |

559 |

343 |

- |

2000 |

26000 |

|

|

PLAYTECH |

2.5 |

600 |

300 |

95 |

2300 |

5980 |

|

|

PALMER |

2.5 |

605 |

305 |

70-85 |

|

10800 |

|

|

PEDALTRAIN |

2.5 |

610 |

317 |

89 |

1420 |

14500 |

|

|

2.5 |

610 |

325 |

73 |

2200 |

16830 |

||

|

ROCKBOARD |

2.5 |

622 |

330 |

37-71 |

2050 |

24200 |

|

|

PEDALTRAIN |

CLASSIC JR MAX |

2.5 |

711 |

317 |

? |

? |

- |

|

ROCKBOARD |

2.5 |

828 |

330 |

37-71 |

2400 |

29700 |

|

|

DADDARIO |

2.5 |

438-801 |

325 |

99 |

- |

22440 |

|

|

PEDALTRAIN |

3 |

457 |

368 |

89 |

1460 |

13750 |

|

|

PEDALTRAIN |

CLASSIC 3 |

3 |

610 |

410 |

? |

? |

- |

|

PEDALTRAIN |

3 |

610 |

368 |

89 |

1720 |

26800 |

|

|

MONO |

3 |

610 |

368 |

94 |

1800 |

29800 |

|

|

VOODOO LAB |

3 |

654 |

400 |

- |

2610 |

29800 |

|

|

ON STAGE STANDS |

3 |

711 |

368 |

|

|

14800 |

|

|

PALMER |

3 |

800 |

390 |

70-85 |

|

15800 |

|

|

PEDALTRAIN |

3 |

812 |

406 |

? |

? |

39800 |

|

|

PEDALTRAIN |

3 |

812 |

368 |

89 |

2520 |

33500 |

|

|

MONO |

3 |

813 |

406 |

94 |

2550 |

34800 |

|

|

3 |

815 |

410 |

75 |

3550 |

28215 |

||

|

PEDALTRAIN |

3 |

1066 |

368 |

89 |

2780 |

51800 |

|

|

ROCKBOARD |

CINQUE 5.2 |

3.5 |

622 |

424 |

37-71 |

3950 |

- |

|

PLAYTECH |

3.5 |

810 |

430 |

100 |

|

8480 |

|

|

ROCKBOARD |

CINQUE 5.3 |

3.5 |

820 |

424 |

37-71 |

4500 |

- |

|

ROCKBOARD |

CINQUE 5.4 |

3.5 |

1002 |

424 |

37-71 |

5100 |

- |

|

MOOER |

閉1.5 開0.5 |

閉355 開710 |

閉211 開99 |

24 |

- |

7580 |